Last Updated on 2025-08-10 by BallPen

점전하가 만드는 전기장의 회전과 물리적 의미를 알아 봐요.

전기장의 회전(curl)과 그 물리적 의미를 알아보겠습니다.

점전하가 만드는 전기장에 대한 스토크스의 정리(Stokes’ theorem)는 다음 식과 같이 0이 됩니다.

\tag{D1}

\oint_c \vec E \cdot d \vec l = \int_s ({\color{red}\nabla \times \vec E}) \cdot d \vec a = 0이때 윗식에서 빨강색으로 표기한 \nabla \times \vec E 를 전기장의 회전이라고 하는데요. 그것만을 따로 쓰면 다음식이 성립해요.

\tag{D2}

\nabla \times \vec E =0,~~~~~\vec E = - \nabla V그렇다면 과연 (D2)식은 어떻게 유도된 걸까요? 함께 알아봐요.

아래는 이번 글의 목차입니다.

1. 점전하에 의한 전기장 복습

점전하의 전하량을 +q라 할 때 그 점전하에 의한 전기장은 다음 식과 같이 주어집니다.

\tag{1-1}

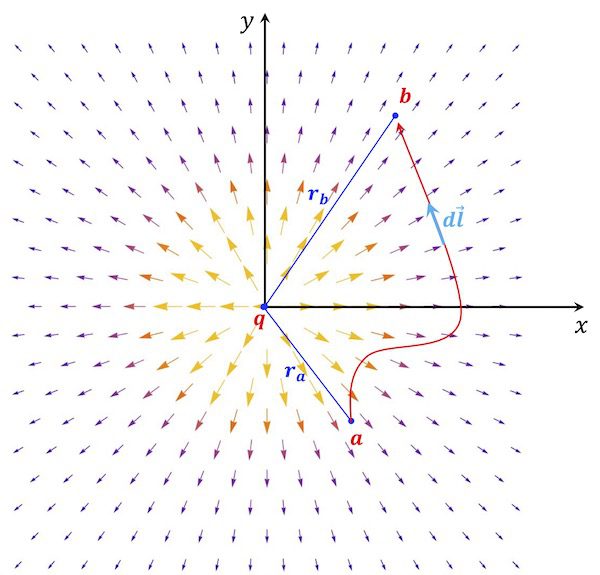

\vec E(\vec r) = {1 \over{4 \pi \epsilon_0}} {{q}\over{r^2}} \hat r그리고 위 (1-1)식의 벡터장을 매쓰매티카로 그리면 아래 [그림 1]과 같아요.

![[그림 1] 점전하에 의한 전기장. 중심에 양전하가 있습니다.](https://ballpen.blog/wp-content/uploads/2024/04/역제곱장-1-1024x1020.jpg)

전하로부터 멀리 떨어질수록, 즉 r이 클수록 전기장 화살표의 길이가 짧아지므로 전기장의 크기가 급격히 작아짐을 알 수 있어요.

또한 단위벡터가 지름방향 \hat r로 되어 있으므로 전기장의 방향은 중심으로부터 나가는 방향을 향합니다.

2. 전기장의 회전

이제부터 본격적으로 전기장의 회전에 대해 시작할건데요. 이를 위해 우선 전기장에 대한 선적분을 해봐요.

이걸 왜 하냐면, 스토크스 정리를 적용하려고 하기 때문이에요. 나중에 알겠지만 전기장에 대한 선적분의 결과를 통해 전기장의 회전이 어떻게 주어지는지를 알게 됩니다.

2-1. 전기장의 선적분: 전위차

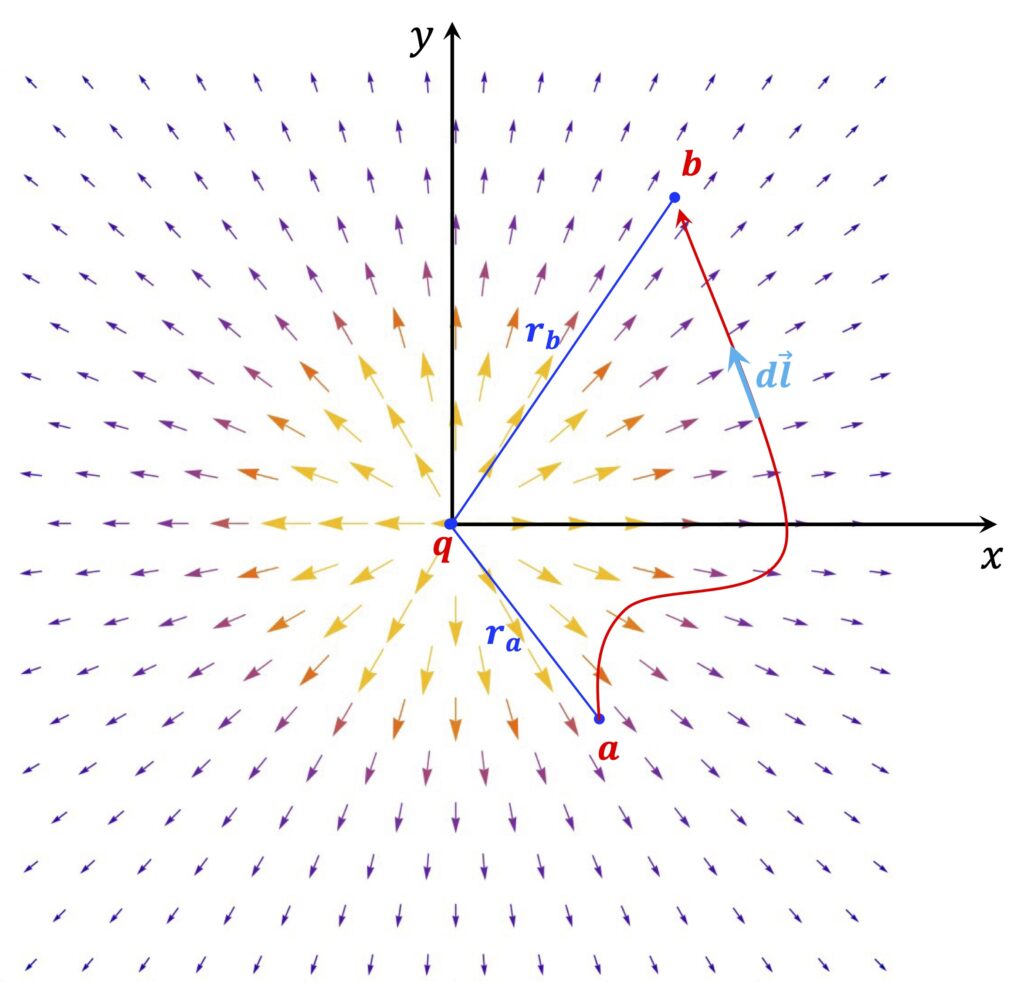

아래 [그림 2]는 점전하에 의한 전기장을 화살표로 그린 거에요. 그리고 전하가 있는 중심으로부터 r_a만큼 떨어진 a점에서 r_b만큼 떨어진 b점까지 선적분 해봐요.

이를 식으로 쓰고 전개하면 아래 (2-1)식과 같아요.

이때 빨강색으로 표기한 부분은 구면좌표계의 미소길이입니다. 그리고 단위벡터끼리의 스칼라 곱을 하면 평행한 성분은 1이 되고 수직한 성분은 0이되므로 세번째 줄이 성립됩니다.

\begin{align}

\tag{2-1}

\int_a^b \vec E \cdot d \vec l &= {q \over {4 \pi \epsilon_0}} \int_{r_a} ^ {r_b} {1 \over {r^2}} \hat r \cdot d \vec l \\[10pt]

&={q \over {4 \pi \epsilon_0}} \int_{r_a} ^ {r_b} {1 \over {r^2}} \hat r \cdot \color{red}{(dr\hat r + rd\theta \hat \theta + r\sin \theta d\phi \hat \phi)}\\[10pt]

&={q \over {4 \pi \epsilon_0}} \int_{r_a} ^ {r_b} {1 \over {r^2}} d r\\[10pt]

&={q \over {4 \pi \epsilon_0}} \Big[ -{1 \over r} \Big]_{r_a}^{r_b}\\[10pt]

&={q \over {4 \pi \epsilon_0}}\Big({1 \over r_a} – {1 \over r_b} \Big)

\end{align}

그 결과 전기장의 선적분은 경로에 무관하고 양 끝점 r_a와 r_b값에만 의존하는 것을 알 수 있어요.

이게 무슨 말이냐면 위 (2-1)식의 가장 마지막 줄에서 {{q}\over{4 \pi \epsilon_0}}는 모두 이미 알고 있는 상수에요. 그러므로 전기장의 선적분은 r_a와 r_b만 알면 계산할 수 있고 그 사이의 경로가 어떻든 상관없다는 뜻이에요.

그럼 양 끝점에만 의존하는 (2-1)식의 가장 마지막 줄을 기호 V로 치환하여 간단하게 정리해봐요.

\begin{align}

\tag{2-2}

\int_{a}^{b} \vec E \cdot d \vec l &= {q \over {4 \pi \epsilon_0}}{1 \over r_a} – {q \over {4 \pi \epsilon_0}}{1 \over r_b}\\[10pt]

&=V(a) – V(b)

\end{align}

그리고 V(a)를 a점에서의 전위(또는 전압, Voltage), V_b를 b점에서의 전위라고 합니다.

결국 [그림 2]와 같이 a점에서 b점까지 선적분한 결과는 (2-2)식과 같이 a점에서의 전위와 b점에서의 전위차 -\Delta V와 같습니다.

여기서 전위차 \Delta V에 음의 부호를 붙인 이유는 전위차는 나중값에서 처음값을 빼야 하는데 (2-2)식에서는 처음값에서 나중값이 빠지기 때문이에요

2-2. 전위

(2-2)식처럼 전기장을 선적분하면 전위차를 구할 수 있다는 것을 알게 되었어요. 그렇다면 전위차가 아닌 한 지점에서의 절대적인 전위 값을 구하는 식은 어떻게 정의할 수 있을까요?

이를 위해서는 전압이 0이 되는 지점을 정하고 그 점을 기준으로 임의 점에서의 전위를 구하는 방식으로 접근합니다.

일단 (2-2)식의 양변에 마이너스 부호를 붙이면 아래의 (2-3)식이 성립할거에요. 여기서 마이너스 부호를 붙이는 이유는 전위의 나중값에서 처음값을 빼는 형태로 식을 바꾸고 싶은 것 뿐입니다.

그리고 하나만 더 생각해서 a점을 출발해서 전위가 0인 o점을 거쳐 b로 갔다고 생각해봐요. 어차피 양 끝점에만 의존하고 경로에 무관하니 이렇게 설정해도 전혀 문제가 없어요.

\begin{align}

\require{cancel}

\tag{2-3}

-\int_a^b \vec E \cdot d \vec l &= – \Big(\int_a^o \vec E \cdot d \vec l + \int_o^b \vec E \cdot d \vec l \Big)\\[10pt]

&=- \int_o^b \vec E \cdot d \vec l – \Big(-\int_o^a \vec E \cdot d \vec l \Big)\\[10pt]

&=V(b) – {\cancel {V(o)}} – (V(a) – \cancel {V(o)})\\[10pt]

&=V(b) – V(a)

\end{align}

결국 윗 식에서 - \int_o^b \vec E \cdot d \vec l 가 b점에서의 전위 V(b)인 것처럼 임의점에서의 전위는 다음과 같이 정의됩니다.

\tag{2-4}

V(r) = - \int _o ^ {r} \vec E \cdot d \vec l이때 전위가 0이 되는 o점을 reference point라고 부릅니다. 보통은 점전하로부터 무한대만큼 떨어진 지점을 reference point로 간주하고 V(o)=0으로 정합니다.

2-3. 전기장의 회전

그렇다면 만일 a점에서 출발하여 임의의 경로를 거친 후 다시 제자리인 a점으로 돌아온다면 전기장의 선적분은 어떻게 될까요?

즉 한 지점에서 출발하여 다시 그 지점으로 돌아온 것이므로 닫힌 경로가 되겠죠. 이를 식으로 표현하며 다음과 같을 거에요.

\tag{2-5}

\begin{align}

-\oint_c \vec E \cdot d \vec l = V(a) - V(a) = 0

\end{align}위 식에서 적분기호 아래에 있는 c는 닫힌 경로임을 뜻해요. 그 결과 닫힌 경로에 대한 전기장의 선적분은 처음과 나중의 전위가 같으므로 0이 됩니다.

그럼 이제 (2-5)식의 관계를 스토크스 정리에 대입해서 정리해볼께요.

\tag{2-6}

-\oint_c \vec E \cdot d \vec l = 0 = -\int_s ({\color{red}\nabla \times \vec E}) \cdot d \vec a결국 위 식이 성립하기 위해서는 \nabla \times \vec E에 대한 면적적분도 0이 되어야 합니다. 이때 기호 s는 닫힌 경로 c가 만든 그 안쪽의 면적을 뜻해요.

면적적분이 0이 되기 위해서는 빨강색으로 표시한 \nabla \times \vec E, 즉 전기장의 회전이 0이 되어야만 합니다. 다음 식이 성립한다는 것이죠.

\tag{2-7}

\nabla \times \vec E = 0또한 스칼라함수에 대한 기울기의 회전은 항상 0이잖아요. 그래서 다음 식도 성립합니다.

\tag{2-8}

\vec E = - \nabla V여기서 음의 부호는 전기장의 방향이 전위가 감소하는 쪽을 향함을 뜻해요.

그런데 (2-8)식에서 갑자기 전위 V가 나와 당황스러울텐데요. (2-8)식을 (2-4)식에 대입해서 정리하면 아래 (2-9)식처럼 실제로 전위가 나오는 것을 알 수 있어요.

\begin{align}

\tag{2-9}

V(r) &= – \int _o ^ {r} \vec E \cdot d \vec l\\[5pt]

&=-\int_o^{r} -\nabla V \cdot d \vec l\\[5pt]

&= \int_o^{r} \Big( {{\partial V}\over{\partial r}}\hat r \Big) \cdot (dr \hat r)\\[5pt]

&=\int_o^{r} {{\partial V}\over{\partial r}} dr\\[5pt]

&=\int_o^{r} dV\\[5pt]

&=V(r) – V(o)\\[5pt]

&=V(r)

\end{align}

여기서 V(o)=0인데요. 그 이유는 전위가 0인 reference point 이기 때문이네요. 양변이 같으므로 결국 (2-8)식이 성립한다는 것을 뜻해요.

3. 전기장의 회전 의미

(2-7)식처럼 전기장의 회전, 즉 \nabla \times \vec E =0이라는 의미는 전기장이 벡터 보존장임을 뜻합니다.

또한 벡터 보존장은 어떤 스칼라함수의 기울기가 되어야 하는데요. 그 관계가 (2-8)식이 되겠습니다.

아울러 보존장의 선적분은 경로에 의존하지 않고 시작과 끝점에 의해 결정되는 특징을 갖습니다.